从大理“截胡”事件看防疫期间政府征用行为的规范化

2020-02-143666从大理“截胡”事件看防疫期间政府征用行为的规范化

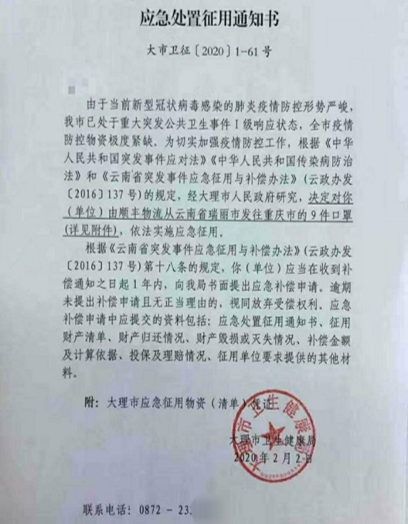

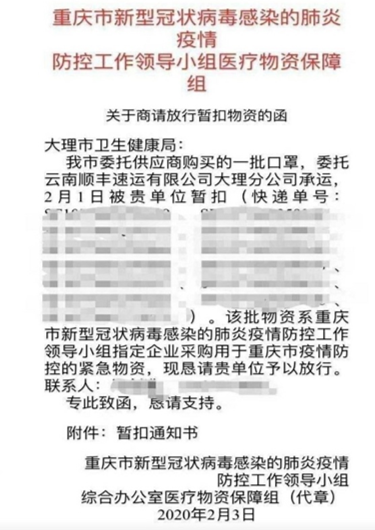

近日,大理“截胡”事件持续发酵,下面两份文书引起了热烈反响。随之,云南省应对疫情工作领导小组指挥部对大理市政府与大理市卫生健康局的该行为予以通报批评,并要求立即返还被征用的物资。但通报批评的原因是“严重影响了兄弟省市防控疫情的工作与兄弟省市人民的感情”,如若不谈“感情”谈法律,大理是否错了?

一、事件中征用行为存在的违法问题

(一)征用行为的实施依据问题

《中华人民共和国传染病防治法》第四十五条授权县级以上地方人民政府在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资的权力,而跨省、自治区、直辖市范围内的人员调集、物资征用权力在国务院。本次所征用的口罩是从大理运至重庆的物资,在无特殊约定的情况下,运输中的货物交由第一承运人所有权即转移,故该批物资已属于跨区域物资,大理市政府无权作出征用决定。

(二)征用行为的实施程序问题

征用行为是对相对人产生实际权利义务影响的具体行政行为,《行政诉讼法》第十二条第五项亦明确规定征用行为可诉。虽然国家对于征用补偿的程序并无统一标准,以各地方规定执行,但仍应保障行政行为最低限度的程序公正。行政机关理应在文书中告知复议、诉讼的救济途径,但该文书并无任何告知相对人救济途径的表述。

二、征用行为的规范化

(一)充分理解和正确适用征用法律依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》仅概括授权了政府征用的权力,无详细规定。值此特殊时期,国家也不断出台相应的物资调配规范,以平衡公民权利保障与防疫工作实施。各地方亦应充分理解和正确适用有关征用的法律依据,行政行为的作出亦应遵循比例原则。

(二)明确实施征用行为的主体

《中华人民共和国突发事件应对法》(2007) | 第十二条 有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。被征用的财产在使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后,应当及时返还。财产被征用或者征用后毁损、灭失的,应当给予补偿。 第五十二条第一款 履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,必要时可以向单位和个人征用应急救援所需设备、设施、场地、交通工具和其他物资,请求其他地方人民政府提供人力、物力、财力或者技术支援,要求生产、供应生活必需品和应急救援物资的企业组织生产、保证供给,要求提供医疗、交通等公共服务的组织提供相应的服务。 |

《中华人民共和国传染病防治法》(2013修正) | 第四十五条 传染病暴发、流行时,根据传染病疫情控制的需要,国务院有权在全国范围或者跨省、自治区、直辖市范围内,县级以上地方人民政府有权在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资,临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备。 |

《云南省突发事件应急征用与补偿办法》(2016) | 第二条第四款 本办法所称征用单位,是指按照县级以上政府要求,负责处置突发事件的有关行政主管部门。 第三条 县级以上政府是应急征用与补偿的责任主体。有关行政主管部门在本级政府领导下,具体负责各自职责范围内有关设备、设施、场地、交通工具和其他物资的征用工作,参与应急补偿标准的评估和监督工作。 |

因上述法律规定对征用主体的表述不一致,故而对于本次事件中大理市卫生健康局是否有权作出《应急处置征用通知书》引起了激烈讨论。笔者认为,《中华人民共和国传染病防治法》与《中华人民共和国突发事件应对法》相比,为应对疫情的特别法,与《云南省突发事件应急征用与补偿办法》相比,是上位法。故关于征用主体应以《中华人民共和国传染病防治法》为准,仅县级以上地方人民政府有权作出征用决定、开展各项征用程序。

(三)最低限度程序公正的保障

虽疫情期间,应以国家疫情防控的大局为重,但也应同时兼顾公民个人的权利保障,不得越过法律的底线。地方已出台征用程序法律规范的,应严格按照程序开展征收与补偿活动,并向相对人充分明确的说明行政行为的法律依据、相对人的救济权利等。

三、其他值得讨论的问题

(一)口罩能否征用?

笔者认为口罩不能征用、亦不能征收。

1. 口罩非征用对象——不存在“返还可能性”

《中华人民共和国物权法》第四十四条、《中华人民共和国突发事件应对法》第十二条均规定征用财产使用完毕或者突发事件应急处置工作结束后,应及时返还。所以被征用的财产应是有“返还可能性”的,只有意外毁损灭才予以补偿,各法律中所列举出的征用对象“房屋、场地、交通工具”等都是可以满足这个条件的。而口罩作为一次性用品,使用完毕后即丧失使用价值,在征用之前即知晓必然灭失,显然已不能叫做征用。

2. 口罩非征用对象——无法满足征用“不转移所有权”的条件

征用的最大特点是,只转移使用权,而不转移所有权,即使被征用财产毁损灭失,政府及其他个人也不可能得到该财产的所有权。而口罩和货币一样,属于种类物,“占有即所有”,在交付口罩的瞬间,所有权当即灭失。

3. 口罩不能被征收

有学者认为,征用口罩的说法确不合理,征收才是转移所有权之行为,修改为“征收口罩”即可,政府依然可以截留口罩。但笔者认为,不可。

在2004年修宪之前,确实各类法律的表述均为“征用”,但2004年宪法区分了“征收”和“征用”两个概念,相关法律也区分了这两个概念。

法律名称 | 内容 |

《中华人民共和国宪法》(1999) | 第十条第三款 国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征用。 |

《中华人民共和国宪法》(2004) | 第十条第三款 国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。 第十三条 公民的合法的私有财产不受侵犯。 国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。 国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。 |

《中华人民共和国物权法》(2007) | 第四十二条第一款 为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。 第四十四条 因抢险、救灾等紧急需要,依照法律规定的权限和程序可以征用单位、个人的不动产或者动产。被征用的不动产或者动产使用后,应当返还被征用人。单位、个人的不动产或者动产被征用或者征用后毁损、灭失的,应当给予补偿。 |

《中华人民共和国民法总则》2017 | 第一百一十七条 为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的,应当给予公平、合理的补偿。 |

而2007年的《突发事件应对法》和2013年的《传染病防治法》只规定了突发事件下可以“征用”,丝毫未提及征收。在这种情况下,应尝试理解立法初衷,而不能单纯将其理解为法律漏洞。笔者认为,征收行为对公民的财产权利影响极大,非经严格的法律程序不得为之,即使是在突发事件下,公民权利的让渡亦应是有限度的,无论征收对象是房屋、土地,还是几块钱的口罩,均是公民权利的底线。

(二)行政规范性文件有关补偿请求时效的合法性问题(《云南省突发事件应急征用与补偿办法》第十八条的合法性讨论)

在《应急处置征用通知书》中引起异议的正是《云南省突发事件应急征用与补偿办法》第十八条“受偿人应当在收到补偿通知之日起1年内,向征用单位书面提出应急补偿申请。逾期未提出补偿申请且无正当理由的,视同放弃受偿权利。”

虽然国家对于征用补偿的程序并无统一的标准,但所有关于征用法律条款的表述中,政府补偿是“应当”主动为之的法定职责,《突发事件应对法》第六十三条第八项规定了不及时归还征用财产或对被征用财产不按规定给予补偿的政府法律责任,且并无相对人未申请补偿,政府责任可以免除的表述。通过对比《安徽省突发事件应急财产征用补偿管理办法》(2014)、《常州市应对突发事件应急征用管理办法》(2014)、《杭州市应对突发事件应急征用实施办法》(2009)等地方法律,亦未发现“补偿申请时效”与“未提出申请即放弃受偿权利”的表述。故《云南省突发事件应急征用与补偿办法》第十八条的合法性有待商榷。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号