刍论企业环境违法行为法律责任及应对

2016-03-225774[摘要]随着新环境保护法实施及“水十条”的发布,企业须承担的环境法律责任愈来愈重。本文拟从99个环境行政处罚案件及典型环境事故法律分析结果基础上,剖析企业主要环境违法行为的类型与程度,指出企业与相关人员应负的法律责任,提出企业在严峻的环境保护法律制度下的防范及应对之策。

[关键词]企业环境违法 环境法律责任 环境法律风险 法律应对

2015年新《环境保护法》正式实施,相关加强执法,严格企业法律责任的配套措施相继出台,开启最为严苛环境执法的环保年。新《环境保护法》及其配套措施重申并确立包含环境影响评价制度、总量控制制度、公众参与制度、排污许可制度等多项法律制度,同时,加重企业在环评审批、排污、环境信息公开等方面违法责任;而2015年4月最新出台的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)更指出要严打企业环境违法行为。可以说,我国新的环境法律规定及环保部门严格的环境管理,不断加大企业环境违法成本,这就要求企业管控自身环境违法行为,也促使企业关注防范自身的环境风险,以降低环境违法成本。

一、企业环境违法行为概述

企业环境违法行为,顾名思义即企业在自身生产运营过程中实施的违反环境法律规定的行为,并应承担相应的法律责任。具体来讲,企业环境违法行为的构成要件是企业作为守法主体,无论主观上故意还是非故意,客观方面实施违反环境法律规范的行为,无论因果关系上产生损害后果还是没有产生损害后果,根据相应的法律规范,承担行政、民事甚至刑事法律责任。

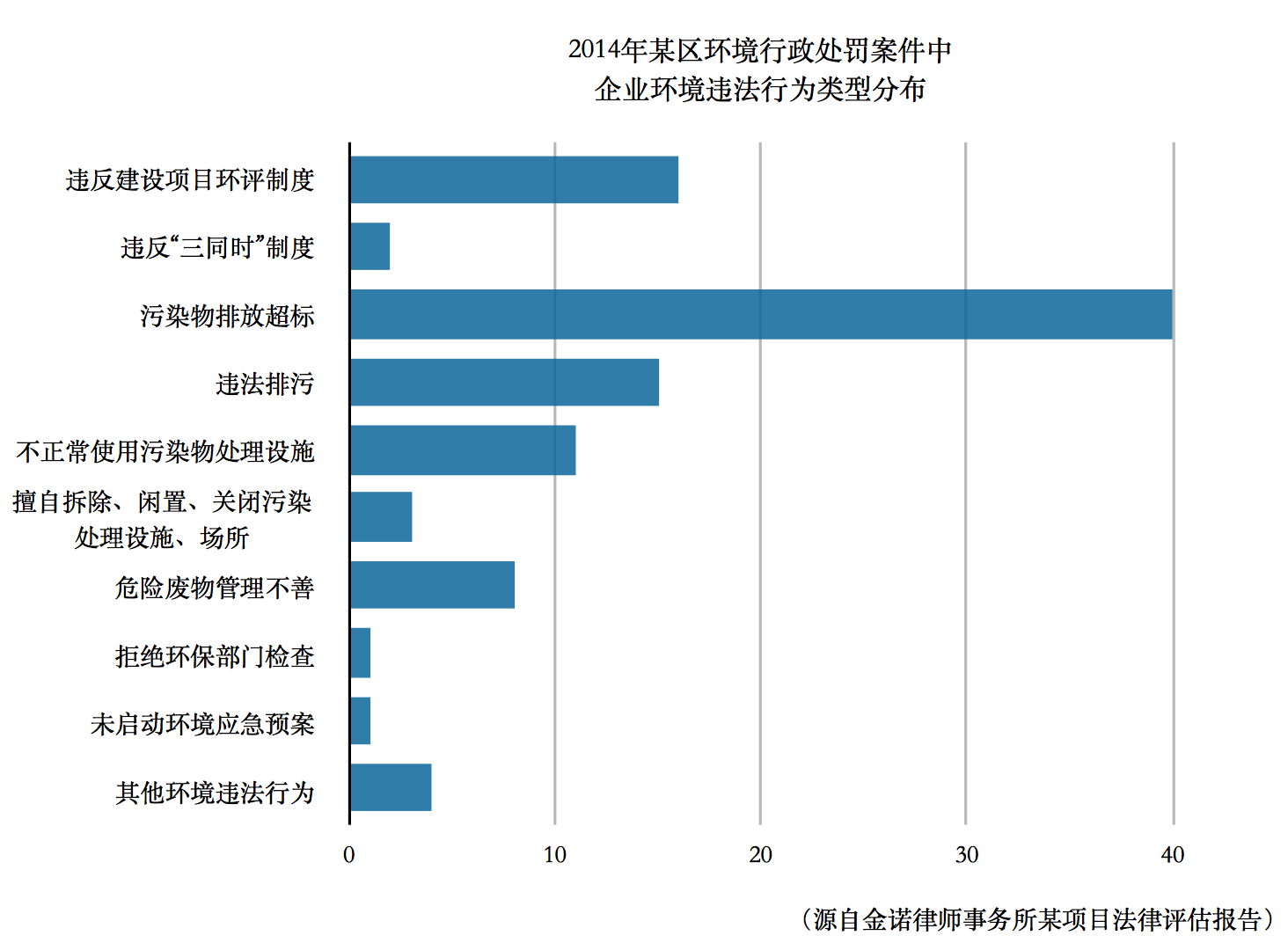

在新《环境保护法》及相关法律规范中,关系到企业行为是否属于环境违法行为的规定主要包括环境影响评价、污染排放标准、清洁生产、环境信息公开、环境应急等。从我们对某区2014年99件行政处罚案件法律评估状况来看,企业环境违法行为主要包括违反建设项目环评制度,违反“三同时”制度,污染物排放超标,违法排污,不正常使用污染物处理设施,擅自拆除、闲置、关闭污染处理设施、场所,危险废物管理不善,拒绝环保部门检查,未启动环境应急预案及其他环境违法行为。其中根据具体违法情形,各类环境违法行为也存在不同的违法表现形式。

可以管中窥豹,企业环境违法行为主要涉及企业项目立项、建设及竣工、环保设施使用、生产排污、废物管理等环节,而其中生产排污环节中涉及的污染物排放超标占据较高的比例。

二、企业及其人员环境法律责任分析

企业环境违法行为导致其必然承受其相应的环境法律责任,具体而言即行政责任、民事责任和刑事责任。可以说,环境法律责任是指行为的行为违法、违约或基于法律的特别规定,并造成或可能造成环境损害时,行为应当承担的不利后果,包括行政处罚、民事赔偿和刑事制裁。从财务角度而言,企业则需要衡量其所承担的不利后果的成本大小,也影响企业在日常环境管理方面所投放的精力及管理强度。

(一)企业多种环境违法行为面临的环境行政处罚加重

从环境行政处罚角度来讲,环保部门对企业实施包括环境行政命令、环境行政处罚在内的行政处罚措施。《环境行政处罚办法(试行)》所规定的环境行政命令及环境行政处罚表现形式有多种,从我们对某区年度环境行政处罚案件评估情况来看,环保部门主要使用环境行政命令形式为责令停止违法行为,责令停止生产;应用的环境行政处罚形式主要为罚款,责令停产整顿,责令停产、停业、关闭。

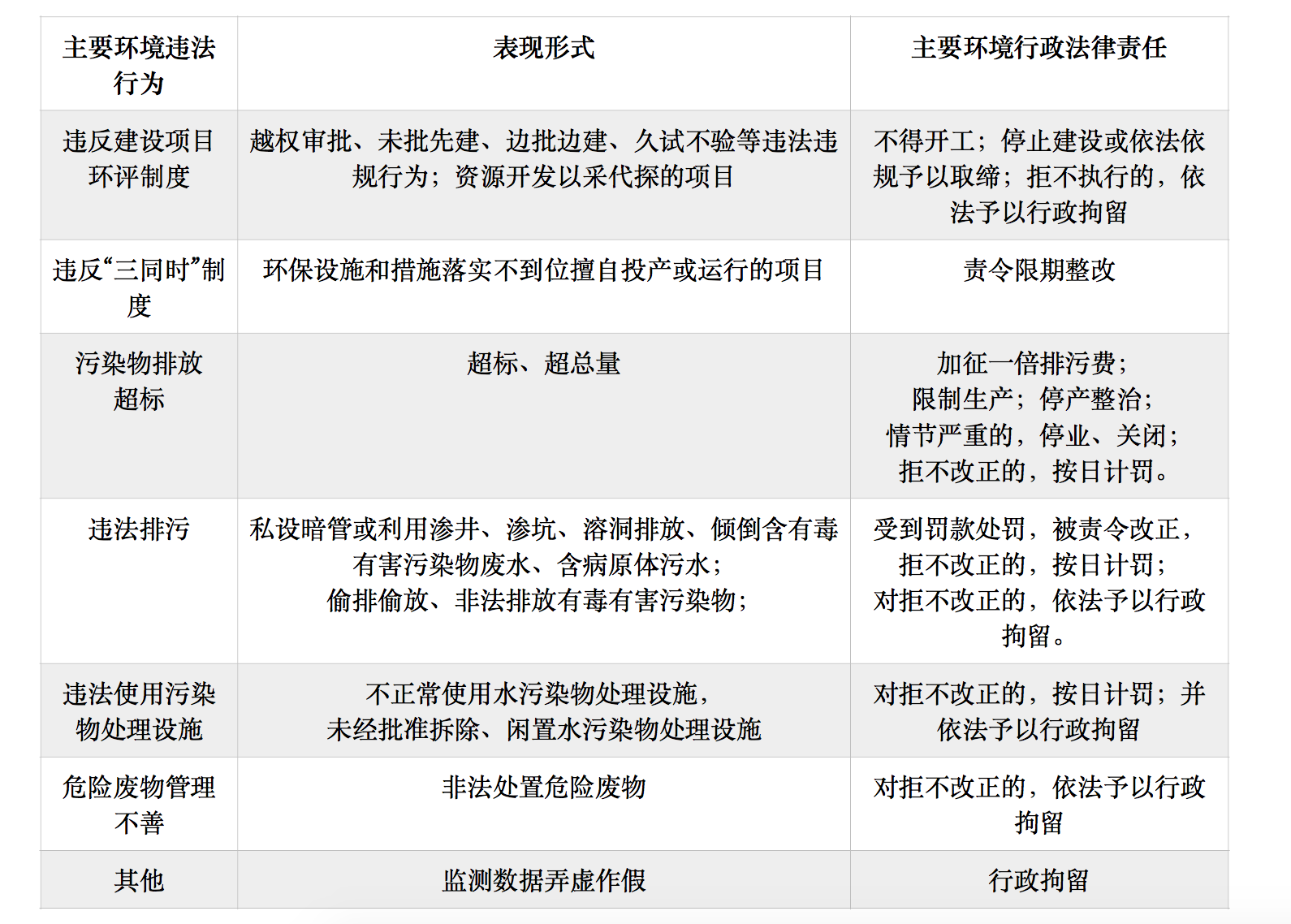

针对企业环境违法行为,新《环境保护法》及相关配套措施对各类环境违法行为“零容忍”,加大行政执法力度,并创建并明确新的环境行政处罚形式,如未批先建项目一律责令停止建设,排污超标企业限制生产或停产整顿,违法排污按日计罚。通过对相关2014年至今的最新法律政策梳理,企业面临的主要环境行政法律责任愈来愈重(见下图表),在承担责任的同时,尤其是在被处以停产整顿情况下,企业自身违法成本也在相应增加。

(二)企业及其人员刑事双罚,企业民事诉讼激增

2011年刑法修正案的颁布,降低了企业环境污染罪的入门门槛,而2013年《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》细致明确指出,非法排放含重金属、POPs等污染物超过国家标准或地方标准三倍,排放、倾倒、处置含有放射性的废物、含传染病病原体的废物两年内受两次以上行政处罚又再次违法等十四种情形,构成严重污染环境;同时也指出,单位触犯此罪名,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚,并对单位判处罚金。以发生在2011年的重庆云光化工有限公司等污染环境案为例,在该案中,法院最终以污染环境罪分别判处被告企业罚金五十万元;被告人该企业某员工(直接负责人)有期徒刑二年,并处罚金二万元,被告人企业法人代表宣告缓刑。

同时,在环境行政监管愈趋严格及公众对环境污染关注度高涨的形势下,企业同时也被要求承担越来越多的民事责任。据最高院院长指出,2014年,各级法院新收一审环境资源民事案件77639件,审结76153件,其中审结环境污染损害赔偿案件2881件,同比上升51.15%。从官方数据可以看出,企业在承担民事法律责任中,不仅要付出人力、物力应对诉讼,同时需要负担高额的民事赔偿,在泰州环保联合会诉江苏六家化工企业的诉讼案件中,被告企业不仅在刑事上被判处罚金16-41万元,在此民事案件中也被索赔金额1.6亿元。另外,企业在民事法律责任当中,也要承担修复环境损害的责任,也因此需消耗相对较多的治理资金。因此,企业在民事、刑事责任的负担上也面临更高的成本支出。

三、企业法律责任应对建议

在面对环境违法成本的不断提升情势下,企业应如何应对法律责任,是主动承担还是一再逃避,不再是症结,而是如何通过正确的法律途径,维护企业应有的权益,将环境法律责任和环境风险降到最低。当然,最为明确的就是企业自身严格执行环保法律法规和制度,加强污染治理设施建设和运行管理,落实治污减排、环境风险防范等各项责任。

1. 制定并落实符合法律要求及企业自身发展的环境管理制度。

企业为避免环境法律责任,防控环境法律风险,针对企业建设、原材料供应、生产、废物管理及应急处置等全过程,制定并落实符合环境法律要求的环境管理制度;根据法律政策与自身发展要求,不断诊断修改管理制度,并明确环保责任。

2. 提高员工环保责任意识,落实企业环境管理资料留存。

对企业人员加强环境保护责任的环保培训,并在具体工作中予以考核。当出现企业环境违法行为,外部企业承担法律责任,内部追究企业人员直接责任,从奖处企业员工的层面激励员工遵守环境规章制度。同时,为体现环境管理规范性并在出现环境违法行为时提供辩解证据,企业应注意对涉及环境管理的文件、行为、数据、视听资料等信息完整保存。

3. 应对环境处罚措施时,行使企业应有的权利。

在环保部门对企业环境违法行为实施行政处罚(含行政命令)时,企业可享有在环保部门告知处罚阶段采取提交申辨说明或按照法律规定要求听证的权利,使环保部门对企业环境违法行为重新审议;在处罚决定作出后,企业仍可以在法定期限内行使提起行政复议或行政诉讼的权利,以维护自身权益。

在面临民事赔偿或刑事责任时,企业除依法可提起上诉、再审的程序权利,在诉讼过程中,从法律角度对证据及因果关系提出质疑或否定的权利,也可利用企业在发生环境违法行为的及时采取有效防控措施等情形请求减轻法律责任。

4. 制定有效的应对行政处罚(含行政命令)、复议及诉讼策略

在企业面对行政处罚(含行政命令)、复议及诉讼时,根据案件情况的复杂性,可以对制定相应的策略,以达到维护企业自身权益的目的。可以从行政行为适用法律正确性、程序合法性、证据充分性,因果关系,以及复议或诉讼管辖、时效等方面,制定行之有效的应对策略,防止在面对行政处罚(含行政命令)、复议及诉讼时考虑不周全,损害企业自身权益。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号