法官在如何审案? —从要件审判九步法到司法决策双加工模型

2016-11-025528上海高院邹碧华法官的遗作《要件审判九步法》,无论在他生前还是身后,都赢得了法律共同体内的广泛赞誉。他的这份知识遗产,也曾是我有段时间每天夜读的枕边书。当时只有赞叹的份儿,佩服得不能多加一词。

你一个律师,为什么对法官写的业务研究专著感兴趣?哈哈,我岂止是对法官的出色大作感兴趣。作为和各种人打交道、惯见各种生死爱欲、利益纷争的律师,我其实是对纷繁的人性感兴趣,我喜欢探究他们在我眼前展现的各种现在时背后的“原因的原因”,我好奇同样的肉体下倔强生长出的各种心理纹路,我着迷于人的思维的轨迹。法官审案只是我诸多兴趣的一角而已,这兴趣可能有一层功利主义的外表,而我想发掘的,却是九步法的思维认知科学的内核。

邹法官把他的九步法称为是一种法律适用方法。因为九步里还包含着事实认定和裁判,不光是法律的适用,所以我更愿意把它妥帖恰当地称作一种司法审判方法或司法决策方法,我想,这么做也还够不上吹毛求疵的咬文嚼字吧。九步法,读过的人都了解,其实是“理性—分析”模式下,对司法审判步骤的整理、归并。

不想邹法官却于2014年12月10日遽归道山。时至2015年1月,读到天津高院周恺法官的一篇文章《“要件审判九步法”之批判》。当时我对九步法的景仰依然未减,因为我自己准备案件就大体使用和九步法相似,有时甚至也更简略一些的步骤、思路。但是对周法官的批判文章,我并没有一种恶感,反而深深认同他提出的一点:不在少数的经验老到的成熟法官,很多时候并不是靠按部就班的逻辑推理,而更多是靠经验直觉来断案。只是周法官的文章,提出了现象,却没有更深入挖掘下去,让我一直不能特别满意他的解释,意有未惬。

又过了一年多时间,到今年9月,读到华东师大出版社出版的乐国安、李安、杨群编著的《法律心理学》第七章《司法决策》,我才终于明白,邹和周其实分别代表了司法决策的理性模型和直觉模型。

而近期心理学和脑科学在有关推理、决策领域研究发现,人类其实有两套信息加工系统。系统Ⅰ是一种快速、平行、自动的加工系统,较少受意识控制的影响,容易受到个体直觉经验、情绪等因素的影响;系统Ⅱ是一种缓慢、系列的理性分析的加工系统,加工过程是在意识的监控之下,在系统Ⅱ中,人们主要通过运用概念、规则,理性地分析解决问题。更重要的是,个体在完成认知任务时,是可以同时激活两个系统的,它们相互竞争并决定了个体最终的行为反应。

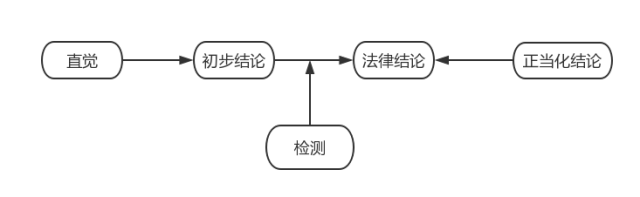

于是司法决策的“经验—直觉”、“理性—分析”双系统、双加工模型就被法律心理学者提了出来。简单说,即法官一开始主要依靠丰富的法律专业知识和司法实践经验,即“法感”,来快速发现初步的结论。然后才使用“理性—分析”系统来对初始结论进行检测,以得出更为准确的结论。最后,法官需要依靠理性分析对裁决结论进行正当化的论证,以将建立在个人认知基础上的裁定结果,转化为可以被大众理解的法律推理结论,从而展现司法的正当性。

司法决策的双加工模式

读书至此,对于九步法,才可以算是有了一个较为深刻的理解;对于法官在如何审案,才算是有了一个较为全面的认识。

注:鸣谢《法律心理学》一书作者们清晰凝练的文笔。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号