8月新法汇总

2017-09-133753一、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(四)

2016 年 8 月 25 日,最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》(法释[2017]16 号,以下简称《解释》)若干问题的规定(四)发布。《解释》共 27 条,于 2017 年 9 月 1 日起施行,主要内容涉及决议效力、股东知情权、利润分配权、优先购买权和股东代表诉讼等多个方面纠纷案件审理中的法律适用问题。

1、完善了决议效力瑕疵诉讼的法律适用规则

《解释》从三个方面完善了决议效力瑕疵诉讼的法律适用规则:一是确定了决议不成立之诉,与决议无效之诉和撤销决议之诉一起,共同构成了“三分法”的格局;二是明确了决议效力案件的原告范围,确认决议无效或者不成立之诉的原告包括股东、董事、监事等,规定决议撤销之诉的原告应当在起诉时具有股东资格;三是明确了确认决议无效或者撤销决议的法律效力,规定股东会或者股东大会、董事会决议被人民法院判决确认无效或者撤销的,公司依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

2、强化对股东法定知情权的保护

《公司法》赋予了股东查阅、复制公司章程、决议等文件材料的权利,为依法强化对股东法定知情权的保护,《解释》对股东查阅公司会计账簿可能有的不正当目的作了列举,明确划定了公司拒绝权的行使边界,并明确规定公司不得以公司章程、股东间协议等方式,实质性剥夺股东的法定知情权,并对股东聘请中介机构执业人员辅助查阅作出了规定。

3、探索完善对股东利润分配权的司法救济

《解释》第十四条、第十五条明确规定,股东请求公司分配利润的,应当提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会决议;未提交的,人民法院原则上应当不予支持。

中小股东在公司中通常处于相对弱势地位,因此公司法对股东权利的保护,在很大程度上是对中小股东权利的保护,《解释》既加强了对表决权等公益权的司法救济,也加强了对利润分配权等自益权的司法救济,将指导人民法院更加准确地适用公司法,充分发挥司法功能,依法保护股东权利。

4、规范股东优先购买权行使

《公司法》规定,股东向公司股东以外的人转让股权时,其他股东享有的在同等条件下优先购买转让股权的权利,但关于股东优先购买权的行使通知、行使方式、行使期限、损害救济等,公司法没有具体规定,就此,《解释》作出了相应的规定。

《解释》规定,有限责任公司的转让股东在其他股东主张优先购买后又不同意转让的,对其他股东优先购买的主张,人民法院不予支持。同时,为了防止转让股东恶意利用该规则,损害股东优先购买权,《解释》明确规定,转让股东未就股权转让事项征求其他股东意见,或者以欺诈、恶意串通等手段,损害其他股东优先购买权的,其他股东有权要求以实际转让的同等条件优先购买该股权。

《解释》还细化了行使股东优先购买权的程序规则,如规定转让股东应当以书面或者其他能够确认收悉的合理方式,将转让股权的同等条件通知其他股东;股东优先购买权的行使期限,应当按照章程规定期限、转让股东通知期限和 30日最低期限的先后顺序确定;判断“同等条件”应当考虑的主要因素,包括转让股权的数量、价格、支付方式及期限等等。

二、司法部关于公证执业“五不准”的通知

关于全国各地发生数起公证机构、公证员为虚假的公证申请人和涉及房产、金融等领域的不真实的公证事项公正的案件,2017 年 8 月 14 日,司法部发布关于《公证执业“五不准”的通知》(司发通[2017]83 号)。

一、不准为未查核真实身份的公证申请人办理公证。公证机构、公证员应严格审查公证申请人的身份,告知冒充他人、伪造证件、骗取公证书的法律责任后果,未经证件视读、单独谈话、交叉印证、身份证识别仪核验等程序,不得办理公证。申请人使用临时身份证,公证员未到公安部门核实的,不得受理公证申请。对涉及敏感、重大权益事项的公证申请,应当由有经验的公证人员认真审核。

二、不准办理非金融机构融资合同公证。在有关管理办法出台之前,公证机构不得办理自然人、法人、其他组织之间及其相互之间(经人民银行、银监会、证监会、保监会,商务主管部门、地方人民政府金融管理部门批准设立的从事资金融通业务的机构及其分支机构除外)的融资合同公证及赋予强制执行效力公证。

三、不准办理涉及不动产处分的全项委托公证。公证机构、公证员办理涉及不动产处分的委托公证,应当按照“重大事项一次一委托”的原则,告知当事人委托抵押、解押、出售、代收房款等的法律意义和法律后果,不得办理一次性授权全部重要事项的委托公证,不得在公证书中设定委托不可撤销、受托人代为收取售房款等内容。

四、不准办理具有担保性质的委托公证。公证机构、公证员在办理涉及不动产处分的委托公证时,应当严格审查申请人的真实意思表示,审查其与受托人是否具有亲属关系,不得办理名为委托实为担保,或者可能存在担保性质的委托公证。

五、不准未经实质审查出具公证书。公证机构、公证员应当尽到更高标准的审查注意义务,不得片面依赖书面证据材料而忽视沟通交流,不得只重程序合规而轻实体内容审查。对涉及敏感、重大权益事项的公证事项,除通过交叉询问、分别谈话等形式进行审查外,还要综合使用仪器识别、联网查询等方式进行审查核实,全过程记录存档,必要时应当全程录音录像。公证员对“合理怀疑”的公证申请,应当及时提请公证机构进行会商研究,进一步核实有关情况,所需时间不计入法定办理期限。要严格审查申请人的真实目的和公证书的用途,不得以签名(印鉴)属实公证替代委托公证,以原件与复印件相符公证规避对实质内容的审查。

三、最高法院关于“是否可以取消失信被执行人中标资格”问题的答复

来信人何政毅反映:是否可以以《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285 号)为理由,取消失信被执行人的中标资格。

答复意见:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》(中办发[2016]64 号,以下简称《意见》),要求依法限制失信被执行人作为供应商参加政府采购活动,限制参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目。

最高人民法院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、国家铁路局、中国民用航空局联合签署《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法[2016]285 号),要求各有关单位要在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒,限制失信被执行人的投标活动、招标代理活动、评标活动和招标从业活动;招标人应当在资格预审公告、招标公告、投标邀请书及资格预审文件、招标文件中明确规定对失信被执行人的处理方法和评标标准,在评标阶段,招标人或者招标代理机构、评标专家委员会应当查询投标人是否为失信被执行人,对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。

综上,招标公告、招标文件未按照《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的要求,对失信被执行人参与招标投标活动予以限制,可以据此向招标人或招标代理机构提出异议。

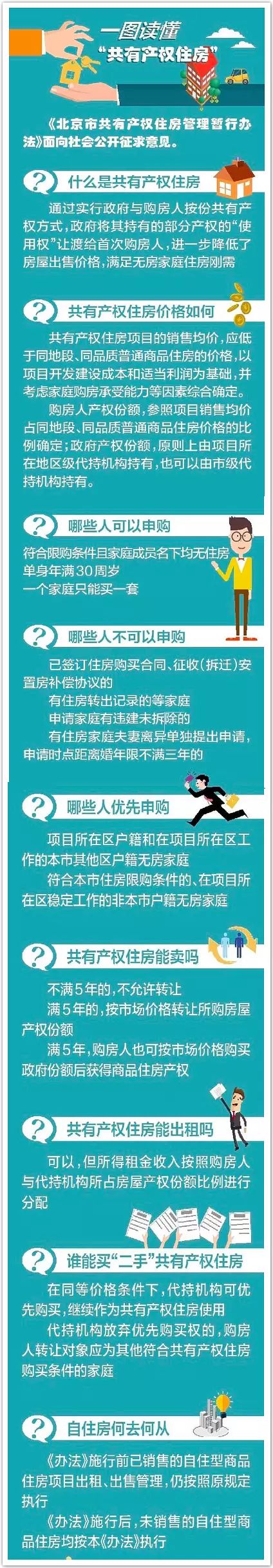

四、《北京市共有产权住房管理暂行办法》公开征求意见稿

2017 年 8 月 4 日,由北京市住建委等多部门起草的《北京市共有产权住房管理暂行办法》(简称《办法》)对外公开征求意见,提出不少于 30%房源将分配给“新北京人”。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号