EHS系列(一)|“案”谈房地产项目环保验收

2020-04-236142摘要

《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号)出台后,房地产开发项目的环境影响评价分类基本上变为登记表类项目,不再涉及环境方向的验收事宜。但已建成并交付的房地产开发项目,因为历史、法律变化等原因,也遭遇环境行政许可与相应的环境义务履行的困境。笔者因在环境法律服务中碰见多起有关房地产开发项目法律咨询,故本文借由案例来分析探讨已建成并交付的房地产开发项目所涉及的环保验收问题。

一、从简单的案件谈起

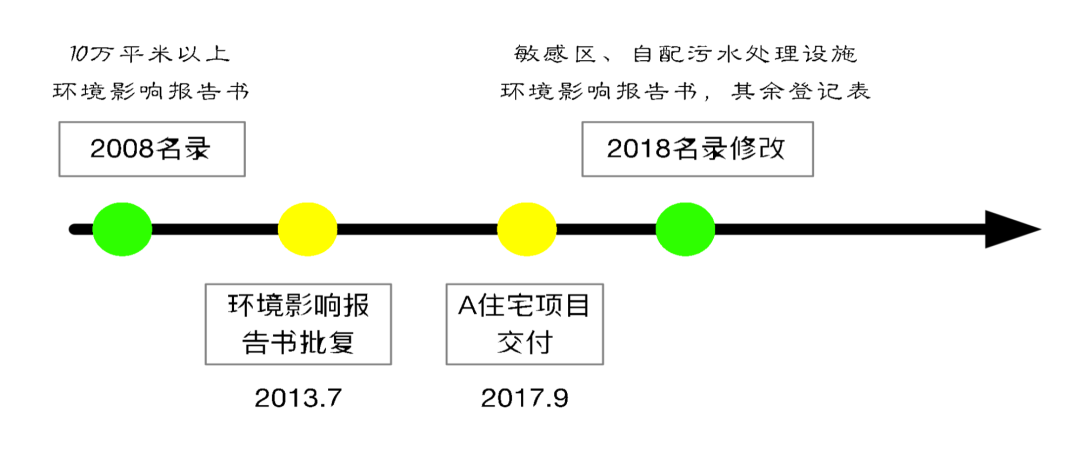

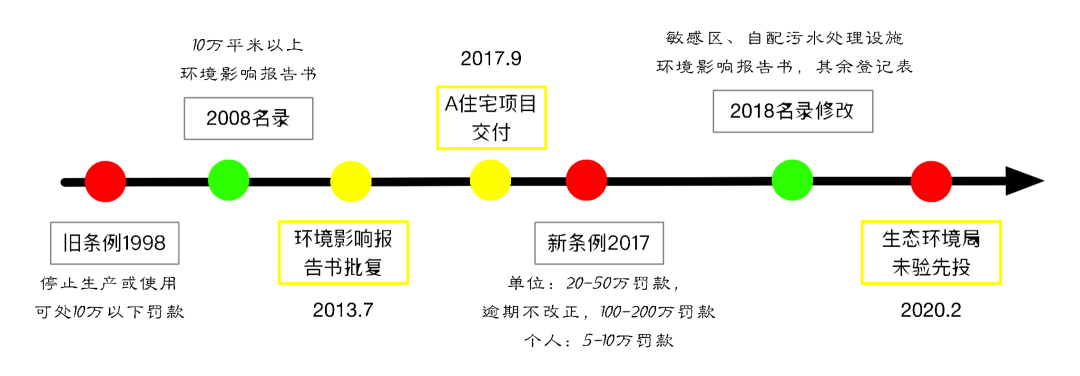

某房地产开发项目公司的A住宅项目项目总投资额56万元,住宅建筑面积为34.6万平方米;主要工程为住宅楼和公建,其中项目配套环境保护措施主要包括施工期污染防治,中水管线建设,设备噪声减震措施,通风隔声窗、加厚墙体等交通噪声防治措施,小区绿化等。2013年7月20日取得环境影响评价报告书批复,2014年正式投入建设,2017年9月30日完成房屋交付使用。2020年2月A住宅项目被业主举报噪声超标与其他环境违法行为。经当地生态环境局现场检查,A住宅项目存在配套环境保护设施未经验收即投入使用的违法情况(下称“未验先投”),按照《建设项目环境保护管理条例》规定作出相应的行政处罚。

这个案件中涉及的三方面的法律问题,通俗来说:一是基于生态环境部令第1号规定,2014年建设的住宅项目,在2019年发现时该住宅项目环境影响评价类型是否仍应当按照报告书管理?是否应当进行项目环保验收?二是2017年完成房屋的交付,没有环保验收的行为是否仍存在?三是若未验先投行为仍存在,按照新条例还是旧条例处罚?

二、房地产开发项目的环评管理

要谈房地产开发项目的环保验收,不得不先从房地产开发项目所需要满足的行政许可说起。从房地产开发项目开发的法律关系上来讲,房地产开发项目所必须的“五证”中的建设工程规划许可证的获取,必须满足各个方向的职能部门的管理要求,而这其中包括生态环境部门(原环境保护部门)的建设项目环境影响评价审批。

建设项目环境影响评价类型是按照生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》(下称“《名录》”)来确定。本案项目根据2008年版《名录》规定,建筑面积在10万平米以上的房地产开发项目对应应当办理环境影响报告书审批。根据原《建设项目环境保护管理条例》(1998)第二十一条规定,建设项目竣工后,建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收(下称“环保验收”)。

2018年生态环境部对原环境保护部2017年版《名录》予以修改,即《名录》(2018修改版),其中第三十六类“涉环境敏感区的;需自建配套污水处理设施的”房地产开发项目应编制环境影响评价报告表外,其余都填写环境影响评价登记表。而无论依据原《建设项目环境保护管理条例》(下称“旧条例”)还是2017年修订并于2017年10月生效的《建设项目环境保护管理条例》(下称“新条例”),办理环境影响评价登记表项目无须环保验收。

三、房地产开发项目的环保验收管理的法理与实践

以上的分析可以看出,房地产开发项目是是否应当环保验收,需要看环境影响评价管理类型。但具体到A住宅项目,已经按照环境影响评价报告书进行审批,但因为环保验收时遇到《名录》的变化,是按照原环境影响评价管理类型予以验收,还是按照《名录》(2018修改版)对应管理类型不用验收呢?目前在不同层面的声音不同,司法实践对此也没有统一认定。

(一)法理分析

因为《名录》(2018修改版)等法律规范并没有规定A住宅项目所面临情况如何适用,此种情况属于法理上法律适用的时间效力问题。从实体法角度而言,法不溯及既往,即法律规范仅适用于法律文件生效以后发生的行为,对于法律文件生效以前的行为不适用。《立法法》第九十三条也明确“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”也就是说,《名录》(2018修改版)适用于其生效后的新建、改建或扩建项目,而A住宅项目是《名录》(2018修改版)生效前的项目,不适用此规范,也就不能当作环境影响登记表项目管理,应当按环境影响评价报告书管理,履行环保验收手续。

但一方面《立法法》第九十二条“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定;新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定”,另一方面《立法法》第九十三条规定了“但书”, A住宅项目因环保验收事宜需要确定其环评管理类型,作为规章的《名录》(2018修改版)是新的规定,则在《名录》修改前后对房地产开发项目规定不一致的情况下,适用《名录》(2018修改版),应按环境影响登记表的项目实行备案管理,不用履行环保验收手续;从“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益”原则来讲,虽无特别规定,但本案也可适用从新兼从轻规定。

(二)地方实践规定

虽然国家层面对于A住宅项目所面临的环保验收情况,并没有明确规定;但针对实践中出现的此种争议,部分地方省市在行政管理方向出台相应的规定。如江苏昆山市环境保护局在2018年12月发布公告对于《名录》“修订前已审批但未开展项?竣?环境保护验收的,名录修订后环评类别由环境影响报告书(表)变为登记表的建设项?,建设单位按新《建设项?环境影响登记表备案管理办法》规定进?登记表?上备案后,可不再进?项?竣?环境保护验收。”

同时,广西壮族自治区环境保护厅2018年6月也专门复函有关审批部门对于《名录》“修订前已审批但未开展项?竣?环境保护验收的、名录修订后环评类别由环境影响报告书(表)变为登记表的建设项?,应按照新《环境影响评价法》规定对填报环境影响登记表的项目实行备案管理,无需进?项?竣?环境保护验收。”

四、房地产开发项目的未验先投处罚

(一)关于未验先投行为的行政处罚时效

A住宅项目2017年9月完成房屋的交付,2020年2月被发现潜在配套环境保护设施未验收即投入使用的违法行为(下称“未验先投”),在未验先投行为成立情况下,是否属于《行政处罚法》第二十九条规定的“违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚”的行政处罚时效范畴内?这需要从本案的未验先投行为的属性来判断,因为A住宅项目应当于2017年9月交付房屋前取得环保验收意见,而直至生态环境部门调查时仍未开展验收工作,也未完成环保验收工作,根据《行政处罚法》第二十九条第二款“违法行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算”, A住宅项目未验先投行为持续至2020年2月被发现时,处于连续或继续状态,故不适用行政处罚时效限制。

(二)关于未验先投行为的新旧法律责任适用

A住宅项目2017年9月完成房屋的交付发生在原《建设项目环境保护管理条例》(1998)施行期间,而被发现涉嫌未验先投违法情形在2020年2月,即新《建设项目环境保护管理条例》(2017修订)施行期间,而且新条例第二十三条对单位与个人均作出处罚规定,其中单位处罚起点20万元。本案中是否涉及新旧法律责任选择适用问题呢?

根据最高人民法院于2004年5月18日印发的《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》(法[2004]96号,以下简称《纪要》)有关新旧法律规范衔接适用基本规则的规定,“根据行政审判中的普遍认识和做法,行政相对人的行为发生在新法施行以前,具体行政行为作出在新法施行以后,人民法院审查具体行政行为的合法性时,实体问题适用旧法规定,程序问题适用新法规定,但下列情形除外:(一)法律、法规或规章另有规定的;(二)适用新法对保护行政相对人的合法权益更为有利的;(三)按照具体行政行为的性质应当适用新法的实体规定的。”“行政相对人的行为发生在新法施行之前”,是指行政相对人的行为终了之日发生在新法施行之前。如果行政相对人的违法行为一直持续到新法施行之后,则不属于“行政相对人的行为发生在新法施行之前”。

故,依据A住宅项目未验先投行为的性质,以及《关于“未验先投”违法行为行政处罚新旧法律规范衔接适用问题的意见》(环法规函〔2019〕121号)作出的规定,A住宅项目未验先投行为,不存在新旧条例的选择适用问题,应当适用新条例作出行政处罚。

通过一个简单案件的分析可以看出,已办理环评批复但未因种种原因未进行环保验收的房地产开发项目,在面临行政责任方面存在一定的复杂性,且是否应当作出处罚法律实践有争议,但也有法律原则、规定指导。除行政责任外,此种涉嫌环境违法的情况往往夹杂着业主的诉求、行政规划、房地产开发管理合规以及法律政策变化等问题,在具体案件中房地产开发项目仍需要慎重处理行政、民事关系的合理合法处理与解决。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号