金诺法谈|“同源异企”商标侵权与不正当竞争——以“稻香村”看“同仁堂”

2022-05-124316前 言

随着我国知识产权制度与体系的不断发展,商标及反不正当竞争意识日渐深入人心,不少“同源异企”的老字号企业加入了激烈维权大战。近日天津同仁堂集团股份有限公司(简称“天津同仁堂”)与中国北京同仁堂(集团)有限公司(简称“北京同仁堂”)之间的商标及不正当竞争纠纷就引起了人们的广泛关注。这类企业大多在漫长历史发展过程中分流并各自独立发展,形成了今天许多撞名的企业并存却又不具现代公司法意义上关联关系的局面。由于这种撞名属于历史遗留问题,且撞名企业各自已然具备一定的消费市场和自身知名度,故对这类较为特殊的纠纷,司法实践中需要特殊考量。

同为“同源异企”的商标与不正当竞争纠纷,曾轰轰烈烈的“南北稻香村”之争与“京津同仁堂”之争有许多相似之处。沿着稻香村案的前车之鉴,或许能够让我们对法院审理此类案件的思路有所了解。

一、商标侵权与不正当竞争相关法律法规

(一)商标相关法律法规的建立与完善

在新中国成立的前30年中,我国已制定了有关商标管理的法律规范,到了20世纪80年代初期,随着改革开放政策的推行,对外贸易不断发展,商标保护逐渐有了内生需求以及外部的压力。1979年中美签订《中华人民共和国和美利坚合众国贸易协定》后,全国人大常委会于1982年通过了新中国的第一部专门的《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”),国务院于1983年发布施行了《商标法实施细则》。为了进一步与世界接轨,在1993年、2001年、2013年、2019年共计4次对《商标法》进行了修订。

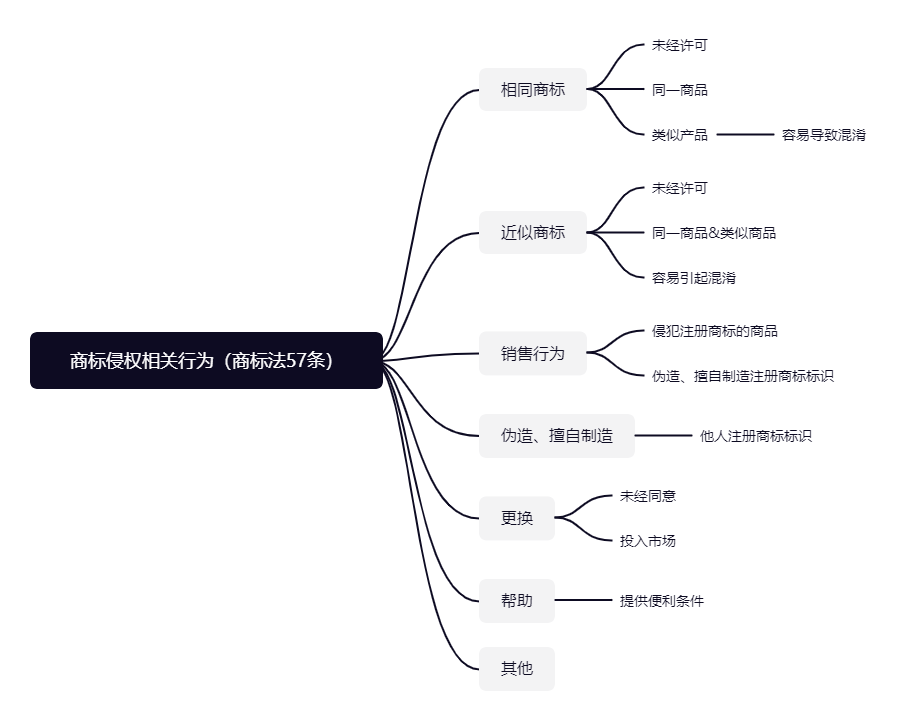

在最新修订的《商标法》(2019年修订)第五十七条中列明的商标侵权行为如下图所示:

(二)不正当竞争相关法律法规的建立与完善

1949年中华人民共和国成立之初施行计划经济体制,在这种经济体制下经济市场缺乏竞争,竞争立法没有生存空间。随着我国改革开放政策的推行,经济体制向社会主义市场经济转变,市场竞争逐渐在我国经济生活中恢复并蓬勃。1980年国务院发布的《关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》可被视为新中国最早的市场竞争行为法律规范,1993年全国人民代表大会常务委员会颁布了全国性的《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称“《不正当竞争法》”),并于2017年、2019年进行对该法了修订。在最新修订的《不正当竞争法》(2019年修订)第二章中对“不正当竞争行为”进行了如下规定:

(三)在商标侵权纠纷中的不正当竞争

实践里,商标侵权中的“使用与他人注册商标相同或近似商标”与不正当竞争中的“混淆行为(使用有一定影响力的他人相同或近似标识、企业名称)”在行为要件上有一定的重合,所以在“同源异企”商标侵权纠纷中,往往伴随着不正当竞争的身影。但是,对这两种看似“如影随形”的行为,法院的审理思路及关注点却有着不同。

二、“稻香村”案基本情况

其实,在“稻香村案”惊爆于世前,北京稻香村公司与苏州稻香村公司已在2006年打响了你来我往的商标侵权及不正当竞争之战。

(一)商标侵权——使用近似商标侵权的焦点

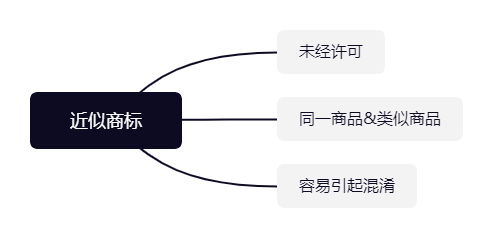

根据《商标法》第五十七条的规定,可将近似商标的商标侵权行为要点做如下拆解:

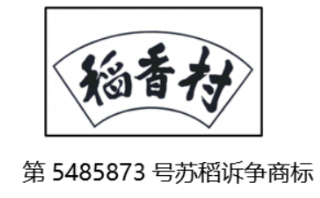

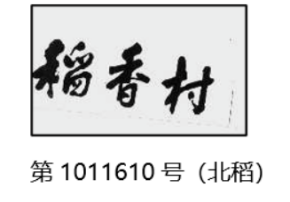

在2006年-2017年期间,北京稻香村与苏州稻香村的争议就集中在“商标侵权之近似商标”。起因是北京稻香村认为苏州稻香村注册的第5485873号商标(详见下图)与其1997年获得的商标1011610号(详见下图)近似而向知识产权局申请异议,知识产权局经审查后宣告苏州稻香村第5485873号商标无效,后苏州稻香村以“商标无效宣告纠纷”为案由起诉知识产权局。

通过图片可以看到,北京稻香村1011610号商标为纯文字商标,而苏州稻香村第5485873号对文字进行了一定的旋转并添加了少量图形,故两者并非“相同商标”。这就将案件重点放在了“近似商标”上,也使得“使用于相同或类似商品”、“容易引起混淆”成为了判断苏州稻香村是否构成商标侵权的重要因素。此案经过了北京知识产权法院与北京市高级人民法院两审,通过分析两级法院的审理过程,能够明显看出此类案件的关注焦点。

1、一审法院(北京知识产权法院)分析:(1)是否在相同或类似商品上使用:由于苏州稻香村第5485873号商标核定使用的糕点、面包、月饼、饼干商品在《类似商品和服务区分表》(简称区分表)中被划分为第3006群组,而北京稻香村商标1011610号核定使用的馅饼、饺子等商品属于第3007群组,故两标识使用的商品不属于“相同或类似商品”。(2)是否“容易混淆”:两商标在文字构成、呼叫、含义和整体视觉效果上近似。(3)“在先使用”使得商标能够被客观区分:苏州稻香村第5485873号已经获准注册并大量使用,其与北京稻香村1011610号商标拥有各自不同的消费群体和对象,相关公众已在客观上能够将相关商标区别开来。综上,一审判决知识产权局败诉,认为苏州稻香村第5485873号商标不应该被无效。

2、二审法院(北京市高级人民法院)分析:(1)是否在相同或类似商品上使用:判断是否构成类似商品是以区分表为参考,以相关公众对商品的一般认知为基准。本案中两商标涉及商品虽不在同一区分表中,但在生产部门、销售渠道、消费群体等方面具有密切关联。(2)是否“容易混淆”:由于两商标视觉效果上近似,且涉及商品密切关联,若两商标共存于上述商品,相关公众施以一般注意力时容易导致对商品来源产生混淆、误认。(3)关于“在先使用”:苏州稻香村用以证明在先大量使用的商标非本案涉诉商标,且其并未提供第5485873号的使用证据。综上,二审法院纠正了一审法院的认定,支持知识产权局的商标无效宣告。

按照同样的思路,在2016年-2021年苏州稻香村以“商标侵权”诉北京稻香村时,法院首先判断:两商标(详见下图)涉及相同或类似的商品,但其构成要素和整体视觉效果具有一定差异,即使使用在相同或相似商品上也不至于引起混淆,不属于“近似商标”。故未支持苏州稻香村关于“商标侵权”的诉请。

(二)不正当竞争——混淆行为的焦点

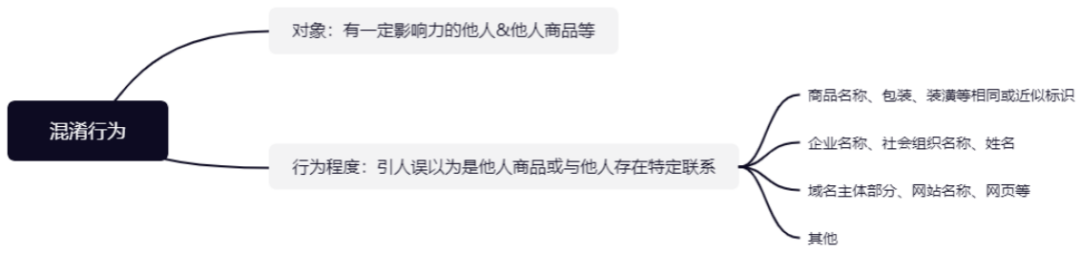

根据《反不正当竞争法》第六条的规定,可将不正当竞争中的混淆行为要点做如下拆解:

同时,需要更为注意的一点是,《反不正当竞争法》第二条中对“不正当竞争行为”的定义包含“扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益”,这意味着受本法约束的不正当行为需以一定的“恶意”为前提。

在2016年-2021年期间,苏州稻香村以“商标侵权”与“不正当竞争”为案由诉北京稻香村。其中,苏州稻香村认为北京稻香村“在实体直营店、加盟店门头牌匾上、店内宣传标识上突出使用‘稻香村’字样的行为”系“不正当竞争行为”。

对此,北京市东城区人民法院在审理时就从“在先的企业名称具有一定市场知名度”、“在后的使用行为恶意模仿”和“足以造成市场混淆”三个关注点对案情进行了分析。

1、关于在先企业名称知名度:法院认为企业名称或字号作为竞争利益,只有与市场主体建立对应关系才会成为《不正当竞争法》保护的对象,即在先的企业名称也仅能在自身知名度范围内排斥其他相同或近似名称。而苏州稻香村并未提供充分证据证明其在北京稻香村注册成立之时已在全国或北京范围内享有较高市场知名度。

2、基于未能证明北京稻香村成立之时苏州稻香村在北京地区的影响力,故北京稻香村也就缺乏了仿冒苏州稻香村的必要性,从而无“模仿、攀附”的恶意。

3、北京稻香村与苏州稻香村均已在相关行业经营多年,形成了竞争与共存的市场格局,且并不相似的注册商标按照消费者的一般注意力能够被市场明确区分,未引起混淆。

因上述分析,法院未认定北京稻香村不正当竞争,驳回了苏州稻香村的诉讼请求。

三、“同仁堂”案基本情况

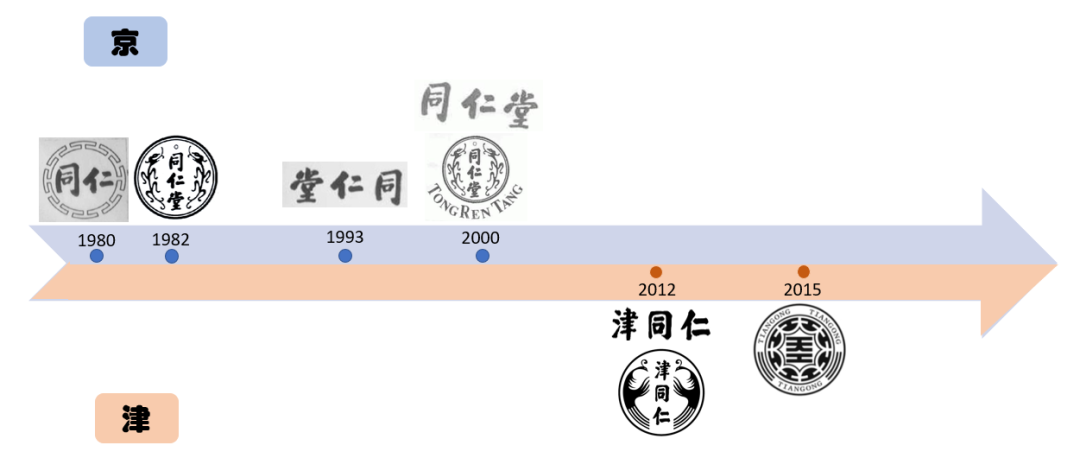

根据中国知识产权局商标局-中国商标网(http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/)公布的信息,北京同仁堂和天津同仁堂纠纷所涉商标(尚在生效期)的历史脉络大致可以用下图概括:

由图可知,目前北京同仁堂所拥有的商标体系在21世纪初已基本建立,而天津同仁堂虽于1981年10月8日成立,但直至2005年起才着手进行商标注册事宜,本案所涉“津同仁”相关商标更是于2012年才进行申请。

同时,天津同仁堂官网上除其注册的“天工”图标外,还使用了粗体印刷“天津同仁堂”字样(详见下图)。目前,暂未找到天津同仁堂注册“天津同仁堂”字样商标的依据。

2021北京同仁堂在官网发布声明,正式对天津同仁堂提起商标字号侵权诉讼。北京同仁堂集团声称其是“同仁堂”字号的唯一合法承继者,是“同仁堂”商标的唯一合法持有人。天津同仁堂不是北京同仁堂集团的子企业或分支机构,也不具有任何关联关系。天津同仁堂未经许可擅自使用与同仁堂集团“同仁堂”文字和“同仁堂”注册商标高度近似的侵权标识,并通过企业名称文字突出使用等方式引起混淆,侵害了同仁堂集团注册商标专用权等权利,并构成不正当竞争。目前,本案暂无生效判决。

四、以“稻香村”案走向分析“同仁堂”案

(一)北京同仁堂起诉思路

通过目前北京同仁堂公布的起诉声明,本案涉及的案由包括“商标侵权”以及“不正当竞争”。通过上文对双方商标的梳理可以看到,涉案商标并非完全一致,那么本案大概率仍以“商标侵权之近似商标”、“不正当竞争之混淆行为”为主要焦点。

(二)审查重点

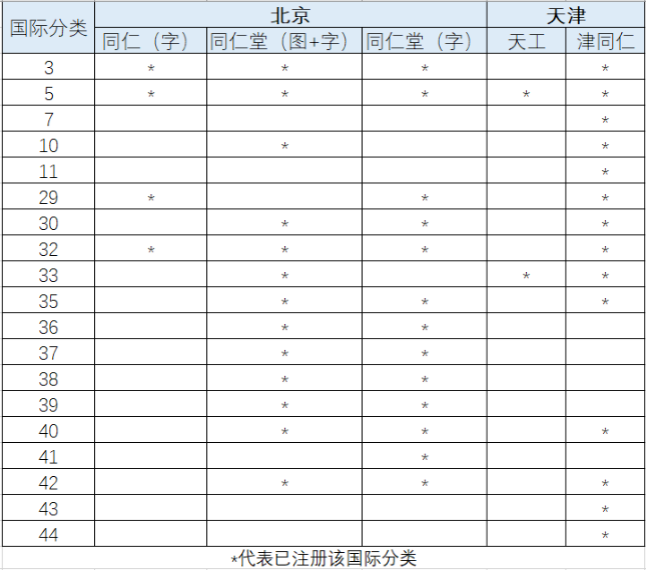

就“近似商标”的商标侵权行为,重点在于审查“是否用于同类或相似商品”、“是否引起混淆”。其中,根据目前商标网公布的信息初步整理,北京同仁堂相关商标注册类别与天津同仁堂相关商标注册类别具有一定重合性(详见下图)。但具体涉诉标识是否存在视觉上的相似、以消费者的一般注意力是否引起混淆仍需法院做进一步判断。

就“混淆行为”的不正当竞争,重点在于审查“在先的企业名称具有一定市场知名度”、“在后企业的使用行为是恶意模仿”和“足以造成市场混淆”。根据稻香村案的判决书记载,此类案件中当事人能够以商标注册证、政府相关批复、工商档案、国家图书馆检索报告、地方志、图书、审计报告、合同、证书、奖牌、公证书、媒体报道、营业执照、声明、商标信息查询等作为证据以证明市场知名度、影响力,从而进一步说明被告使用行为有无恶意。但是,在这一过程中原告的举证责任较重,尤其在此类“同源异企”的案件中,证明“被告成立之时原告已在被告所在地范围内享有较高市场知名度”以及被告企业的使用行为存在“恶意“的困难较大。

五、“同仁堂”案特殊之处

(一)天津同仁堂将未经注册的“天津同仁堂”标识用于官网

本案中,天津同仁堂官网展示的图片中含粗体印刷“天津同仁堂”文字,且目前暂未从公开的商标网上查询到天津同仁堂对上述标识享有商标权利。这些文字标识的“同仁堂”部分与北京同仁堂注册商标在风格、视觉效果上类似,虽然明显加有“天津”地区标识已区别于北京同仁堂,但是否会引起公众误解双方存在关联关系仍需法院进一步审理判断。

(二)“在先企业”不明

在不正当竞争的混淆行为认定中,使用他人“在先”的企业名称、字号等为先决条件。而根据目前网络上能够查询到的企业公示信息,天津同仁堂成立于1981年,北京同仁堂成立于1992年。虽然北京同仁堂自称其创建于1669年(清康熙八年),但在现代公司法意义上其企业名称是否能在本案中称为“在先名称”尚且存疑。如北京同仁堂欲推动案件审理并取得有利判决,需首先证明其自身的在先性。

(三)市场格局对本案的影响

通过“稻香村”案可知,在此类案件中,“业已形成的市场秩序、市场因素”是司法机关考量的因素之一。而“稻香村”案之所以驳回苏州稻香村的诉讼请求,部分原因是由于北京稻香村已在北京及北方地区形成了足以与苏州稻香村匹敌的市场影响力,由此法院根据《反不正当竞争法》保护了“与市场主体建立对应关系的企业名称或字号”。

2018-2020年,天津同仁堂营收分别约为6.66亿元、7.44亿元、8.18亿元;同时期内,北京同仁堂营业收入分别约为142.08亿元、132.77亿元、128.25亿元。笔者在高德地图、百度地图等常用地图软件中搜索“天津同仁堂”,结果除天津同仁堂股份有限公司地址外,全部为北京同仁堂地点。可见,天津同仁堂就营业规模、市场占比均与北京同仁堂相距较远,即使在天津地区,天津同仁堂也暂未达到高度覆盖的经营程度和市场影响力。在市场知名度、影响力差距较大的情形下,天津同仁堂将具有一定相似性的文字、标识用于包装、装潢的行为是否有“攀附”之嫌就需另行讨论了。

结 语

在此类案件中的被告不仅仅需要面对司法的考验,同时也要面对舆论的冲击。因为“稻香村”一案,人们始知“南北各一稻”;而北京同仁堂的一纸诉状也将天津同仁堂推到了风口浪尖。无论最终判决如何,天津同仁堂都已然在公众心中与北京同仁堂划分了界限。在法庭之外,如何脱离北京同仁堂的光环,发展自身市场竞争力、打造独有核心品牌将成为天津同仁堂接下来的必须迎接的挑战。

津ICP备05001301号

津ICP备05001301号